La diciottesima mostra della Biennale di Architettura ha aperto i battenti il 20 maggio e sarà visitabile fino al 26 novembre. Tra racconti geopolitici e un occhio all’ecologia, ecco le storie che popolano le Corderie dell’Arsenale

Discendenza ghanese e scozzese, architetta, docente, ma anche scrittrice di successo (in Italia i suoi romanzi sono pubblicati da Mondadori, il primo è stato ‘Il mondo ai miei piedi’ nel 2004, tra gli altri ‘Cieli di zafferano’, ‘Cioccolato amaro’ fino ad ‘Amiche sorelle’). Lesley Lokko (nella foto in evidenza), classe 1964, ha una laurea in architettura alla Bartlett School of Architecture, dottorato alla London University, ed è stata tra i fondatori della prima scuola post-laurea di architettura nel continente africano, la Graduate School of Architecture (Gsa) di Johannesburg. Nel 2020 ha fondato, anche con il coinvolgimento di David Adjaye (vincitore della medaglia d’oro del Royal Institute of British Architects nel 2021), l’African Futures Institute (Afi) ad Accra, in Ghana.

“Quando sono stata chiamata dalla Biennale di Venezia, a fine 2021, l’Afi era nato da quattro mesi ed era composto da me, un addetto alle pulizie e un autista. Nel marzo dello scorso anno, eravamo cresciuti fino a sei persone, con un team di quattro collaboratori che stavano principalmente a Dublino, ora siamo arrivati a tre squadre di diciotto persone sparse in tutto il mondo”. Lesley Lokko e i suoi più stretti collaboratori hanno tratteggiato in questi mesi The Laboratory of the Future, sotto il segno dell’architettura, e l’hanno raccontato nella 18esima Mostra della Biennale di Architettura di Venezia, che ha aperto i battenti il 20 maggio e sarà visitabile fino al 26 novembre prossimo.

Un racconto geopolitico che punta i riflettori sull’Africa e sulla diaspora africana, quella cultura ingarbugliata di persone che oggi attraversa il globo. L’esito? Un caleidoscopio di idee e di storie di persone, dove l’architettura entra in gioco a diverso titolo: è soluzione, è mezzo, è speranza. L’architettura viene ‘aumentata’ con nuovi significati, ha a che fare con i disordini sociali, con il cambiamento climatico, con lo squilibrio dell’uso delle risorse, con il rapporto stretto tra decarbonizzazione e decolonizzazione. L’architettura come alleata della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

“L’intero continente africano produce meno del 4% delle emissioni mondiali di gas serra. Questo fatto ci impone una pausa per osservare e pensare. Per trovare modalità di costruzione che non riproducano la perdita, ma ricostruiscano antichi saperi”. La riflessione è dell’architetto burkinabé Diébédo Francis Kéré, classe 1965, vincitore del ‘nobel’ dell’architettura, il Pritzker Architecture Prize 2022, che nell’ambito della mostra curata da Lesley Lokko sostiene che “l’uso della luce, le motivazioni per costruire, l’innovazione dei materiali, gli oggetti di uso quotidiano e i servizi, nonché i bisogni delle persone in ogni luogo possano offrire approcci alternativi all’architettura di oggi che non siano semplicemente frutto del copia e incolla, ma sono opzioni vere e proprie”.

La parola chiave è cambiamento: un invito a immaginare diversamente, a fare le cose in modo diverso. Lungo le Corderie dell’Arsenale, sono decine le storie che si alternano e che propongono un atlante tutto da studiare. Tra le altre quella firmata da Andrés Jaque – Office for Political Innovation che ha decritto l’equazione ‘estrazione e segregazione’, raccontando come l’architettura high-end di New York sia prodotta con materiali, corpi e conoscenze che vengono da lontano. “Sottratte agli ecosistemi locali per diventare risorse, queste merci circolano in un’economia contemporanea fondata sull’accumulazione globale. A New York, ad esempio, la facciata in acciaio inossidabile di Hudson Yards è possibile grazie al massiccio sfruttamento della cromite estratta dalla terra del Great Dyke in Zimbabwe. La sua brillantezza è prodotta dalla proprietà abrasiva dell’ilmenite proveniente dalla miniera di Xholobeni in Sudafrica. Ancora, l’unico modo per disporre del terreno su cui oggi sorge questa parte di New York, era quello di costruire sopra la ferrovia e questa operazione non sarebbe stata possibile senza il cobalto estratto dai giacimenti di Nyungu nello Zambia. Anche l’azzurro del cielo visto dagli interni di Hudson Yards dipende dall’impiego massiccio dei catalizzatori imposti dalle normative di New York, per i quali è fondamentale il platino estratto da ottantanove miniere in Sudafrica”, racconta. Landmark dell’architettura contemporanea fondati sull’estrattivismo transnazionale.

Tra le tante storie, White Arkitekter si interroga sull’equilibrio possibile tra la foresta come risorsa e l’urgente necessità di preservare e ricostruire ecologie fragili. Partendo da un recente progetto, realizzato in legno, in Svezia a Skellefteå, si esplora la tecnologia edilizia, la catena di approvvigionamento dei materiali e il loro impatto.

È Liam Young, che insieme alla scienziata socio-ambientale Holly Jean Buck propone un manifesto affinché non ci si limiti a fare affidamento sulla riduzione di emissioni future, ma si sviluppi la capacità di rimuovere dall’atmosfera l’anidride carbonica emessa e immagazzinarla sottoterra. La sfida? “Il più grande progetto di ingegneria della storia umana, e lo sviluppo di una nuova infrastruttura di dimensioni equivalenti a quella sfruttata dall’industria globale dei combustibili fossili”. The Great Endeavor, una grande impresa, è l’utopia di un’azione coordinata “per decolonizzare l’atmosfera”.

Il laboratorio del futuro guarda al laboratorio del passato: un’indagine geofisica ha rivelato l’eredità insospettata di insediamenti vecchi di semila anni, tra i fiumi Bug meridionale e Dnepr dell’Ucraina centrale – simili in scala alle prime città della Mesopotamia – posti a meno di un metro sotto i terreni coltivati. Si tratterebbe di cittadine organizzate in anelli concentrici di edifici domestici, attorno a un misterioso fulcro aperto. Gli studi sull’ambiente antico intorno a questi siti, esposto alla Biennale da David Wengrow ed Eyal Weizman con Forensic architecture e The Nebelivka Project, rivelano in questo caso un’impronta ecologica sorprendentemente leggera. Sistemi di vita urbana che valorizzano la vitalità del proprio ambiente.

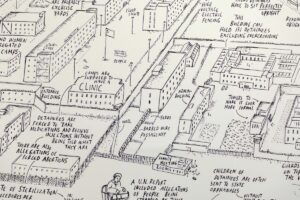

Da un’altra parte del mondo, il giornalismo investigativo si è intrecciato con gli strumenti dell’analisi architettonica e spaziale, che si sono rivelati fondamentali per dare prove visive e materiali e ricostruire una rete di campi di detenzione costruiti dal governo cinese nello Xinjiang, per la reclusione di massa dei musulmani. Un progetto in questo caso portato all’attenzione della Biennale da Killing Architects.

L’instabilità del collasso climatico, concretamente visibile in queste settimane in Italia in quelli che non sono solo fatti metereologici, interessa da vicino il mondo della ricerca e della progettazione, e mette in discussione qualsiasi ipotesi apparentemente risolutiva. L’architettura stessa si ritrova vulnerabile di fronte a una crisi climatica che rende vana l’azione di singole discipline. “Il futuro non è un copione da scrivere da zero – dice Lesley Lokko – si trova nei vuoti del presente”. Nel dibattito interviene Marina Otero Verzier, Director of Research at Het Nieuwe Instituut (HNI) ricordando che “miniere di litio, parchi eolici e pannelli solari fanno parte degli sforzi di decarbonizzazione essenziali per affrontare i peggiori impatti del cambiamento climatico. Tuttavia, questa transizione è vana se non viene intrapresa insieme a una riconsiderazione dell’etica di una società fondata sullo sfruttamento, l’estrattivismo e il consumismo”. In Cile, l’estrazione del litio lascia le comunità indigene di Atacameño senz’acqua. Nei Paesi nordici l’espansione dei parchi eolici sta mettendo in pericolo l’allevamento delle renne. Due esempi di comunità escluse dai processi decisionali, dalla redistribuzione dei benefici e dai diritti sociali e ambientali. Una nuova crisi all’orizzonte: quella del ‘colonialismo verde’ dove le comunità indigene vengono messe ora in pericolo in nome della stessa sostenibilità.

La rotta è indicata dalle parole di Thomas Sankara, ex presidente del Burkina Faso e leader carismatico per tutta l’Africa occidentale sub-sahariana: “Dobbiamo osare per inventare il futuro”. Il tutto, senza lasciare indietro nessuno, ‘Leaving no one behind’, come recita l’Agenda 2030 dell’Onu, attraverso la conoscenza e la presa di responsabilità di tutti i Paesi a rispettare, proteggere e promuovere i diritti umani.

Questa Biennale di Architettura non dà soluzioni o ricette, ma detta l’agenda del Pianeta con l’invito a ripensare l’architettura in un mondo di risorse limitate. Un appello a rendersi conto che gli impatti generali delle nostre scelte hanno conseguenze sul lungo, lunghissimo periodo, sia in termini di occupazione degli spazi che di utilizzo dei materiali. Concepire nuovi modi di vivere e ripensare la produzione stessa è un argomento politico ed economico.

Ai Giardini della Biennale di Venezia i padiglioni nazionali hanno declinato il tema proposto da Lokko andando ad approfondire argomenti di grande attualità come quello del maltempo e del cambiamento climatico, ma anche quello della crisi abitativa, che va dalla diffusa mancanza di accessibilità economica alla carenza di alloggi.

È il Canada, con i curatori Architects Against Housing Alienation (Aaha), a denunciare la speculazione immobiliare come depauperativa, a raccontare come l’economia del Paese sia in gran parte trainata dal settore immobiliare con “la finanziarizzazione che è solo l’ultima accelerazione di un processo iniziato con l’espropriazione coloniale della terra”. Lo slogan è ‘Non in vendita’ e il padiglione si fa quartier generale di una campagna che richiede alloggi socialmente, ecologicamente e creativamente vantaggiosi per tutti.

Il contrasto al cambiamento climatico, l’uguaglianza sociale, l’accessibilità alla casa, l’energia pulita, la cura del paesaggio urbano e rurale: lungo l’elenco dei topics su cui si accendono i riflettori, ma cosa può fare realmente l’architettura? Cosa gli architetti?

Se lo chiede la Repubblica Ceca che alla Biennale propone una riflessione dal titolo ‘The Office for a Non-Precarious Future’: l’attività quotidiana dell’architettura è soggetta a una logica strettamente razionale di crescita economica e alla produzione sempre crescente di materia costruita. “Tuttavia, gli architetti si trovano spesso privi degli strumenti per influenzare e provocare un vero cambiamento nella società e nell’ecologia”. In questo caso si sposta l’attenzione sulle condizioni di lavoro tossiche, la disparità di genere, il concetto di paternità dell’opera, il rapporto tra economia e architettura nel contesto delle condizioni di lavoro.

Tra le risorse, è l’acqua l’elemento protagonista di tanti padiglioni nazionali, dalla Danimarca che si concentra sull’attuale crisi del paesaggio costiero che fa i conti con inondazioni e mareggiate, all’Egitto dove il Nilo diventa occasione per parlare di natura, agricoltura, città, infrastruttura, industria e archeologia, fino alla Finlandia che critica le infrastrutture igienico-sanitarie nel contesto della carenza globale di acqua.

Se Lauren-Loïs Duah, lungo le Corderie dell’Arsenale, porta all’attenzione del The Laboratory of the Future l’industria dell’abbigliamento, “come potente portale di accesso alle economie legate alla manodopera, alla migrazione e alla catena di approvvigionamento, che hanno conseguenze intercontinentali”, denunciando di fatto come il fast fashion sia sostenuto dal capitalismo razziale, il Padiglione della Spagna accende un faro su “Foodscapes. Mangiando, digeriamo i territori”. Un viaggio attraverso le architetture che nutrono il mondo, dai laboratori domestici delle nostre cucine, ai vasti paesaggi operativi che nutrono le nostre città. “Il modo in cui produciamo il cibo, lo distribuiamo e lo consumiamo plasma il nostro pianeta in modo più radicale di qualsiasi altra forma di energia”, dicono i curatori Eduardo Castillo-Vinuesa e Manuel Ocaña. Dai supermercati ai bar delle aree di sosta, dai paesaggi automatizzati dei porti e dei centri logistici, fino alle piantagioni, alle serre e ai mattatoi da cui derivano gli ‘ingredienti’: architetture produttive che rendono tutto possibile, ma con implicazioni politiche, tecnologiche ed ecologiche. Senza dimenticare il “suolo da cui sono emersi e il processo quasi alchemico che ha permesso al geologico di diventare biologico”. Tutto è possibile, ancora una volta rimane l’urgenza di nutrire il mondo, senza divorare il pianeta.

*le foto sono state realizzate da Andrea Avezzù, Jacopo Salvi, Marco Zorzanello e Matteo de Mayda, courtesy: La Biennale di Venezia

Di Paola Pierotti